体験談・事例・

マガジン

マガジン

- ▼よくある質問

-

よくある質問(個人向け)

-

よくある質問(法人向け)

ウズカレとは

「インフラエンジニアの仕事って、将来なくなるの?」

「AIやクラウド技術の普及で、仕事が奪われるのでは?」

このような不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、未経験からインフラエンジニアを目指している方に向けて、インフラエンジニアの末路が悲惨と言われる4つの懸念を分かりやすく解説します。

これらの懸念を回避し、長く活躍できるインフラエンジニアになるための方法も紹介します。

AIやクラウド技術を駆使した、未来志向のインフラエンジニアを目指しましょう。

インフラエンジニアの将来性について、暗い噂を耳にしたことがある方もいるかもしれません。

末路としてよく挙げられるのは、以下のような懸念です。

これらの懸念が事実なのか、実態を深掘りしていきます。

インフラエンジニアの将来性は、引き続き高いといえるでしょう。

その理由は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展です。

DXは、企業の競争力を高めるために不可欠であり、その基盤となるITインフラの整備がますます求められています。

そのため、インフラエンジニアの重要性が増しているのです。

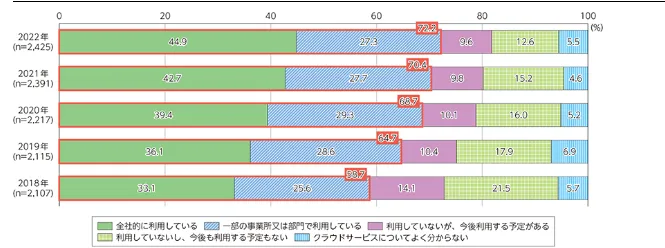

画像引用元:総務省「企業におけるクラウドサービスの利用動向」

一方で「インフラエンジニアは将来性がない」と言われる理由として、クラウド化の進展が挙げられます。

クラウド化が進み、従来の物理的なサーバーを設置しない企業が増えてきました。

そのため、サーバーの運用・監視業務が自動化され、オンプレミス(自社内設置)のインフラエンジニアの役割が減少する可能性があるという声が上がっているのです。

(ただし、クラウド環境においても、インフラエンジニアの知識は必要です。)

しかし、企業がオンプレミスからクラウドサーバーへ移行する流れがある一方で、依然としてオンプレミスサーバーを運用している企業も少なくありません。

セキュリティの問題やリスクヘッジのために、オンプレミスへの揺り戻しも見られます。

総務省の「企業におけるクラウドサービスの利用動向」調査によると、2022年時点でクラウドサービスを全社的に利用していると回答しているのは約4割に留まります。

つまり、インフラエンジニアの仕事は、クラウド化によって大きく変化しているものの、今後需要がなくなるわけではありません。

むしろ、クラウド化とオンプレミスを組み合わせたハイブリッドなクラウド環境や、多様なITインフラの設計・構築・運用といった、より高度なスキルが求められます。

インフラエンジニアは、企業のシステムが常に安定して稼働するように、24時間365日の監視が求められます。

そのため、特に初期の仕事である運用・監視を担当するエンジニアは、シフト勤務が基本となります。

「24時間365日休みなく監視する」と聞くと、長時間労働や残業をイメージする方がいるかもしれません。

しかし、インフラエンジニアの勤務は、シフト制によって業務が分担されており、退勤時間になれば次の担当者に業務を引き継ぎ、帰宅することができます。

夜勤中は、顧客からの問い合わせが少なく、日勤と比較して業務に集中できるため「日勤よりも楽だ」と感じる人もいます。

ただし、シフト勤務は生活リズムが崩れやすく、夜しか眠れないタイプの人にとっては、体力的に厳しいと感じることがあるでしょう。

設計・構築といった上流工程にキャリアアップすれば、日勤で働けるようになります。

インフラエンジニアは、システム障害が発生した際に迅速な対応が求められるため、大きなプレッシャーを感じる場面があります。

特に、大規模なシステム障害が発生した場合、企業全体の業務に影響を与える可能性があり、精神的な負担は大きいでしょう。

しかし、これらトラブルは一人で抱え込むものではなく、多くの場合はチームで協力して問題解決にあたります。

個人が全ての責任を負うというよりは、チーム全体で負担を分担できることがほとんどです。

ただ、トラブル対応はチームで協力し合いますが、常に緊張感があり、人によっては精神的な負担は大きいといえます。

インフラエンジニアの年収は、スキルを磨いてキャリアを積むことで、上昇する傾向にあります。

厚生労働省の「job tag 職業情報提供サイト」によると、インフラエンジニアの平均年収は約680万円です。

国税庁の「令和4年分 民間給与実態統計調査」の日本の平均年収458万円と比較して、高い水準にあります。

特に、大手企業でプロジェクトマネージャーなどのプロジェクトを管理する立場へとキャリアアップすることで、年収1,000万円を超えることも不可能ではありません。

つまり、インフラエンジニアの年収は、本人の努力次第で十分に高収入を得られる可能性があります。

インフラエンジニアが将来に渡って活躍し続けるためには「会社選び」と「スキルアップ」が重要です。

成長意欲の高い人材を積極的に採用する企業を選ぶことや、クラウド技術などの最新技術を学び続けることが、悲惨な末路を回避するための鍵となります。

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

インフラエンジニアとして長く活躍するためには、最初の会社選びが非常に重要です。

転職先の選び方を誤ってしまうと、ブラック企業に入社し、過酷な労働環境に置かれる可能性があります。

特に、新人に対するサポート体制が整っていない企業では、業務の進め方が分からず、1人で抱え込んでしまうことがあります。

また、スキルアップの機会が限られている場合、常に新しい技術に触れることができず、成長の機会を失ってしまうことも。

最初の会社選びは、その後のキャリアに大きな影響を与えるため、慎重な判断が求められます。

インフラエンジニアとして働き始めた後も、継続的な学習はキャリアを築く上で重要です。

IT業界は日々進化しており、新しい技術やサービスが次々と登場します。

特に、クラウド技術の普及は著しく、多くの企業がオンプレミスサーバーからクラウドサーバーへの移行を進めています。

もし、オンプレミス技術に固執し、クラウドに関する知識や経験を身につける努力を怠ると、将来的なキャリアに大きな影響が出る可能性が高いでしょう。

クラウドサービスの代表的なものとして、AWSやAzureなどが挙げられます。

これらのプラットフォームに関する知識と経験は、今後のインフラエンジニアにとって不可欠なスキルといえます。

本記事では、インフラエンジニアの末路で懸念される点と、悲惨な末路を避ける方法について解説しました。

会社選びを慎重に行い、継続的な学習を続けることで、充実したキャリアを築くことができるでしょう。

ウズウズカレッジは、IT業界への就職・転職を目指す方の、学習から就職までをトータルサポートする「就職/転職サポート付きITスクール」です。

IT未経験の方でも挫折せずに学べるよう、講師が学習面を個別にサポートし、キャリアに関する相談や転職支援は専任のキャリアコーチが担当。

就職・転職サポートでは、UZUZ COLLEGEが厳選したIT未経験者の就職率・定着度・入社後の満足度が高いトップ20社に限定して紹介します。

IT未経験でも、安心してキャリアをスタートできるスクールです。

まずは無料カウンセリングでお気軽にご相談ください。

最短1ヶ月

完全無料で

ITエンジニアのキャリアを

スタートしよう!

講師×キャリアコーチのサポート

まずはお気軽にご相談ください

無料で相談する

UZUZ COLLEGE教材開発部門事業責任者。1989年生まれ、岐阜県出身。元中学校社会科教諭。教諭時代にExcel VBAを独学し業務を自動化する。中学校教諭を辞めた後は学習塾を立ち上げる。その後、大学の同級生であったUZUZ社員に誘われ、UZUZの業務を手伝うようになる。ウズウズカレッジでは法人研修や教材、社内システムの開発を担当するようになる。学習者の学力を把握することに長けており、知識がゼロの学習者でも無理なく学習を修了できるようなカリキュラムを設計している。CCNAの映像講義は発売後すぐにベストセラーとなる。受講生の評価は常に90%以上を維持し、CCNA教材の累計受講者数は1万人を超えている。学習支援の対象分野はCCNA、Google App Script、Excel VBA、C言語など。